さて、世の流れは電気自動車です。

これは国単位で差がありますが、最終的にはその方向にいくのが世の流れ。

陰謀論でもなんでもなく、パリ協定がある限り、それは変わりません。

なぜか?規制がどんどんかかってきますから。

日本は遅れていますが、資源を外に頼った日本こそ、いち早く切り替えが進むべきだと思うわけですが、

電源シフトが進んでいますが経済産業省のプランも結構気長なので、それを見にしみてわかるレベルになるには時間がかかりそうです。

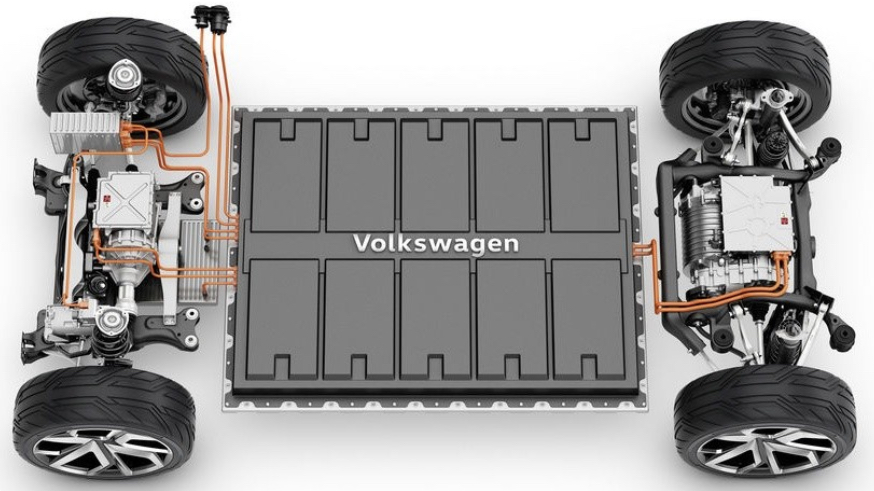

その電気自動車の特徴はエンジン車比で超低重心になることがあげられます。

またエンジン車ではミッドシップでしか達成できないことが普通の車で達成しちゃいます。

それはどういうことか?

バッテリーがフロア下にあります。

電気自動車ではそれがいちばんの重量物。

そしてそれはホイールベース間にあります。

つまり、ミッドシップエンジンの車と同様にマス(重量)が中央に集まっているということです。

オーバーハング上、つまりタイヤより前、後ろに重いものがないということで、

ゴルフクラブや野球のバットでいうところの短く持った状態もしくは手元にウェイトをつけた状態になるということですね。

短く持ったバットは振りやすいですよね?

あれと同様で振り回される原因の頭でっかちが無いということです。

車重云々よりもこの重量配分の影響ってほんと重要で、同じFFでもそのレイアウトのちょっとの違いでぐずぐずになる車が多かったのは1990年代にそれらを乗り比べた方はよく体感したように思います。

その車の機動性においていちばん良いのはミッドシップと言われるのはその理由から。

でも人が乗れない。

それらを電気自動車はあっさりと解決しちゃうわけなんです。

それらを蔑ろにしている見方ってのはその車としてのバランスを無視した考えとなりますが、走り重視、つまりコーナーワークだ頭の入りだ、ブレーキ時のダイブやロール等々を身体で感じれる人たちは電気自動車のそれらを歓迎するはずです。

わたしがその一人。

かつては絵に描いたようなホンダFF乗りでサーキット組でした。

爆音もお友達のローダウン天国な時代な話ですが、それらと比べても電気自動車のそれらの基本的な特性ってのはほんとに優れており、

その挙動が楽しくて今に至っています。

もちろん全ての電気自動車が優良とは思いませんが、電気自動車専用設計+後輪駆動がデフォであれば概ねそのような形になります。

で、そのちゃんとした電気自動車専用プラットフォームであれば、ミッドシップのようなコーナリングと後輪駆動ならではのトラクション、

そしてモーターならではの緻密なトラクションコントロールで割と意のままにコントロールができます。

気をつけないといけないのはアクセルワークを緻密に丁寧にしてやること。

これはなぜか?

挙動に影響が大きいので。

で、電気自動車のそれらの説明でこれらが原因で人が酔うみたいな曲がった説明を見ました。

実際はどうか?

構造の特徴からロールは抑えられます。

なので

腰高に見えてもえぐい曲がり方をします。

SUVでも同様です。

で、その姿勢が崩れない状況でその上にのる人はどうなるか?

ロールが少ないのでデリカなどに乗っているようなグラッとした動きは皆無。

その不安はありません。

でも姿勢変化が少なくなる分、その横Gが人を直撃するんです。

つまり、すごいGがかかりやすくなるということです。

なのでシートホールド性が高いほうが乗ってて安心感はより高くなると思われ。

で、人が酔うのはそれが理由か???・・・となると、それは違います。

むしろそれは予見しやすくなるので。

これは電気自動車だから余計に顕著になりますが、エンジン車でも基本的には同じ。

それは何か?

アクセルワーク、ブレーキワークがスイッチな場合はそうなる傾向が強いです。

どういうことか?

アクセルを緻密にコントロールする分にはそのGの変化は少ないです。

・・がしかし、パタパタすると前後ろにばったんばったんします。

電気自動車は回生ブレーキがあります。

これ、空走モードがなくてペダルワークが下手だと確実に同乗者は酔います。

運転している人はそれを自分でしているので予見できますが、助手席他は無理です。

もし、同乗者が酔うなら、自分のペダルワークを真っ先に疑いましょう・・と言っても過言ではないくらいのことです。

なので電気自動車だから酔う・・てのはまったくあたりません。

もし電気自動車で酔う運転をしているならば、普通乗用車でも程度問題で同様のことが起きています。

ペダルワーク、大事ですよ。

そんなペダルワークに素直なのが電気自動車。

下手がバレないようにするには・・

コースティングモードがある車にしましょう(笑

本日はここまで。